AI時代來臨:你準備好了嗎?人工智能趨勢講解與深入分析

《Trends_Artificial_Intelligence》是由知名創投公司 BOND 於 2025年5月30日 所發佈的一份重磅報告,由 Mary Meeker 領銜撰寫,並聯合 Jay Simons、Daegwon Chae 與 Alexander Krey 共同執筆。此報告以宏觀視角、數據驅動的方式,全面剖析人工智慧(Artificial Intelligence, AI)在當前與未來所扮演的關鍵角色,並延續 Meeker 在過去《Internet Trends》報告中的系統性敘事風格,成為 AI 領域的重大趨勢指標之一。

本報告涵蓋的核心議題包括:生成式AI的爆發性成長、全球科技巨頭的資本投入趨勢、AI 商業化的模式與挑戰、演算法與硬體技術的突破、以及開發者與國際人才的競逐。報告中特別指出,AI 技術的增長速度已遠超過過去的行動網路與網際網路發展歷程,其對 經濟模型、社會結構與地緣政治格局 的深刻影響已初現端倪。

本文將引領讀者深入探討這份報告所揭示的人工智慧核心趨勢,分析其背後的技術動因、經濟影響、旨在全面理解AI時代的挑戰與機遇。

技術複合增長:AI的指數級飛躍與通用化進程

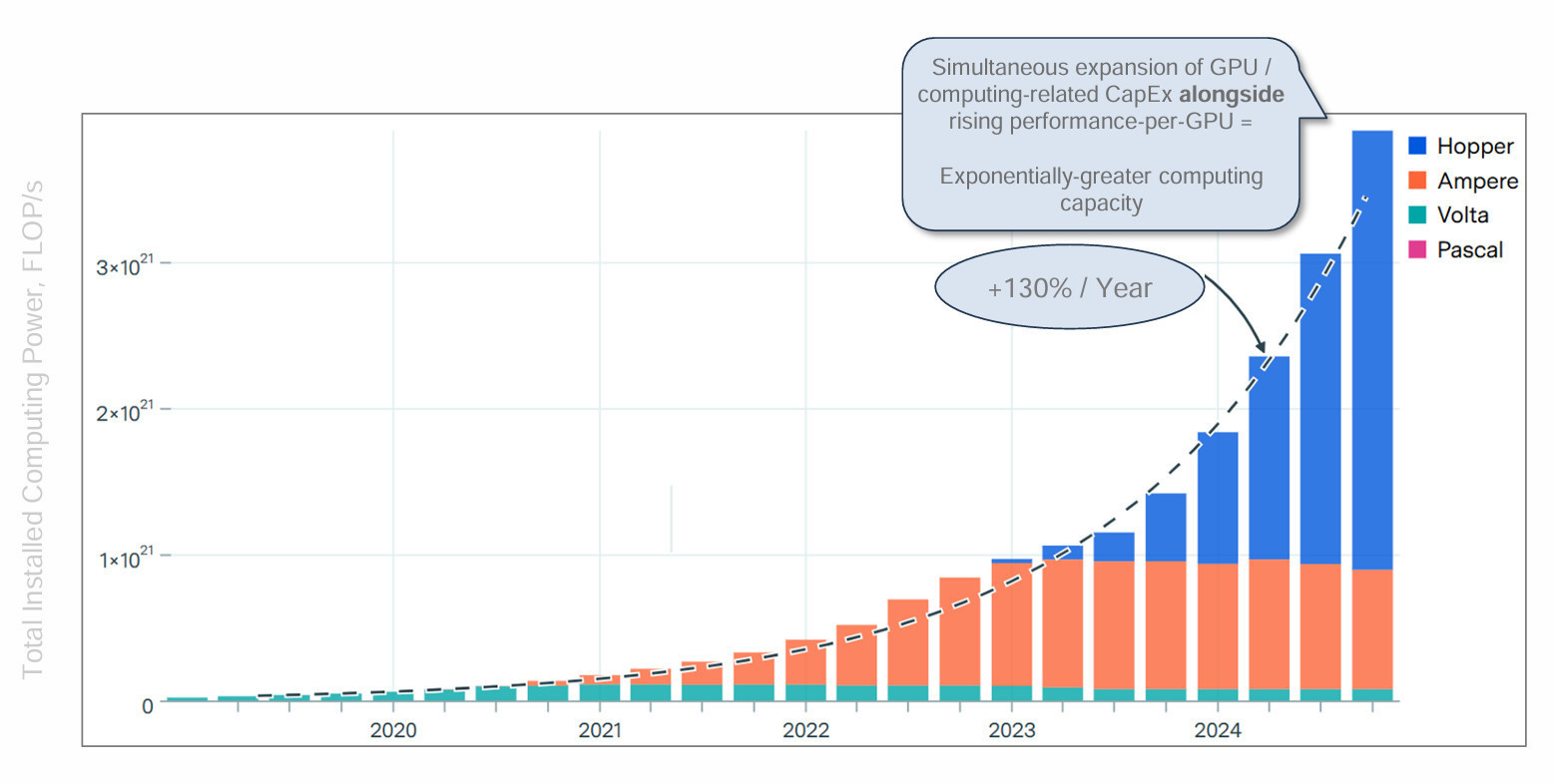

AI 的技術進展正以驚人的速度改變世界的運作方式,核心驅動力來自於計算能力的複合式增長與模型架構的革新。過去十餘年,AI的計算能力呈現指數級增長,這得歸功於 GPU 等高效能硬體的飛速提升,為深度學習模型的龐大計算需求提供了厚實基礎。硬體的突破使得 AI 模型能夠處理越來越大的數據集,推動了語言、視覺、語音和視頻等多模態模型的發展。近年來的模型不僅能理解和生成文本,還能處理圖像、語音和視頻,使AI從單一任務的工具演變為具備更廣泛應用能力的通用化智能系統。

網路的普及使得數據集規模的爆炸性擴大,加上如Transformer等高效能模型架構的發明,正在徹底改變AI的訓練方式。大規模預訓練模型(Pre-trained Models)在語言理解、圖像生成和語音識別等領域取得了前所未有的突破。例如,AI 生成的高質量圖像和視頻已經越來越難以與真實內容區分,這不僅為創意產業、娛樂內容生產開闢了新的可能性,也為醫療診斷、藥物研發和自動化系統的精準控制提供了強大工具。然而,這種技術進展也帶來了顯著的挑戰:訓練和部署大型AI模型需要龐大的計算資源與能源消耗,不僅大大推高了開發和營運成本,還對全球能源基礎設施的永續發展提出了更高要求。像是訓練一個像GPT-4這樣的大型語言模型,能源消耗可能相當於數十甚至數百戶家庭一年的用電量。

未來,AI技術的發展趨勢明確指向通用人工智能(AGI)的探索。AGI不僅能執行特定任務,還能像人類一樣在多領域展現靈活的推理、學習和解決問題的能力。 AGI 的實現仍需要面臨諸多科學和工程挑戰,但隨著計算能力和算法的持續優化,例如多模態感知的強化和複雜推理能力的提升,這種轉變可能在未來十年內逐步實現,特別是在2030年至2035年間,當半導體技術進一步成熟,並出現新的計算方法時。對於企業和研究機構而言,持續投資於硬體創新、數據基礎設施的建設以及前沿算法研究將是保持競爭力的關鍵,而如何平衡性能提升與成本控制,同時兼顧能源效率與環境可持續性,將成為技術發展的核心挑戰。除了技術問題,更是對資源分配和全球協作能力的考驗。

用戶與企業採用:AI滲透日常生活的加速與重塑

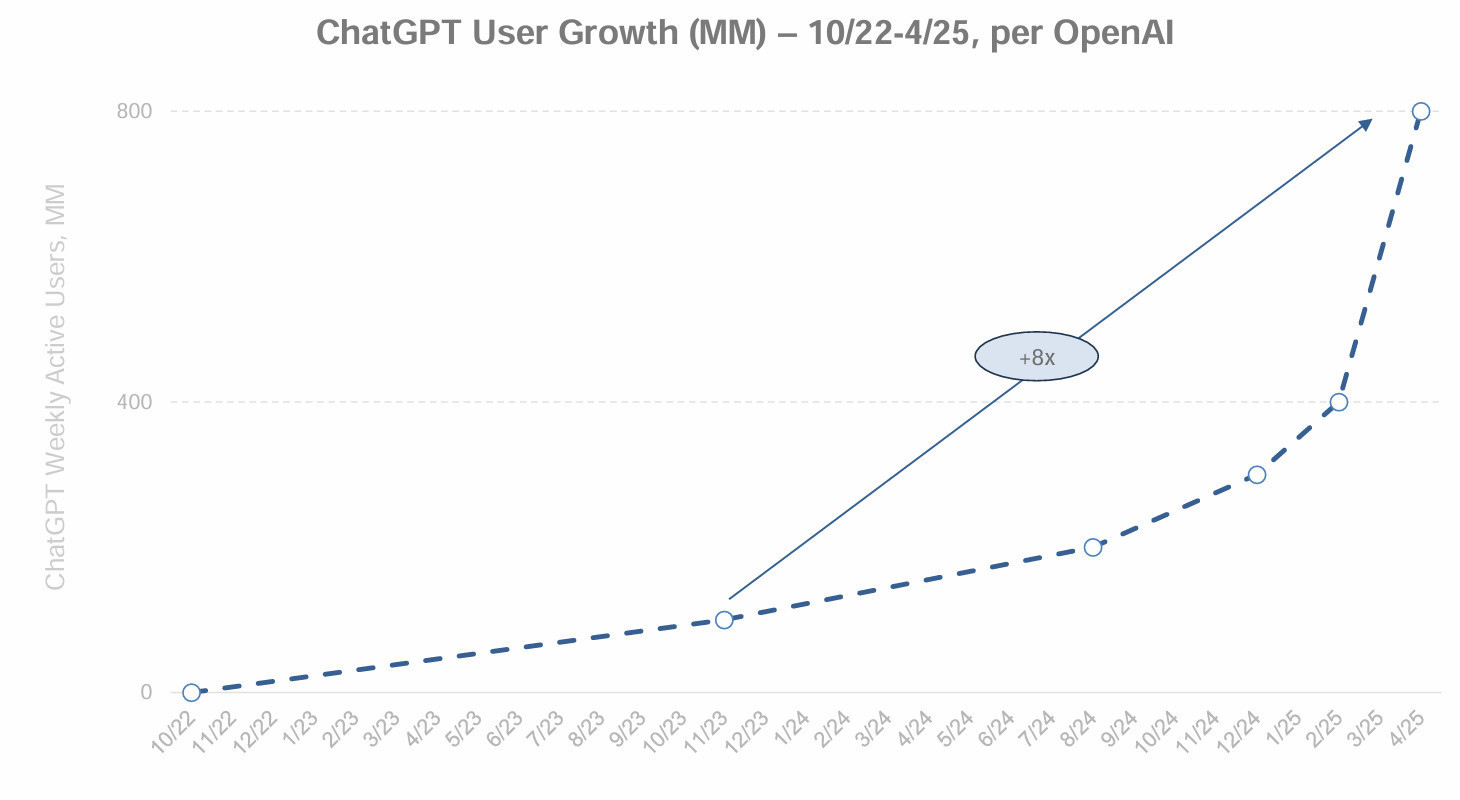

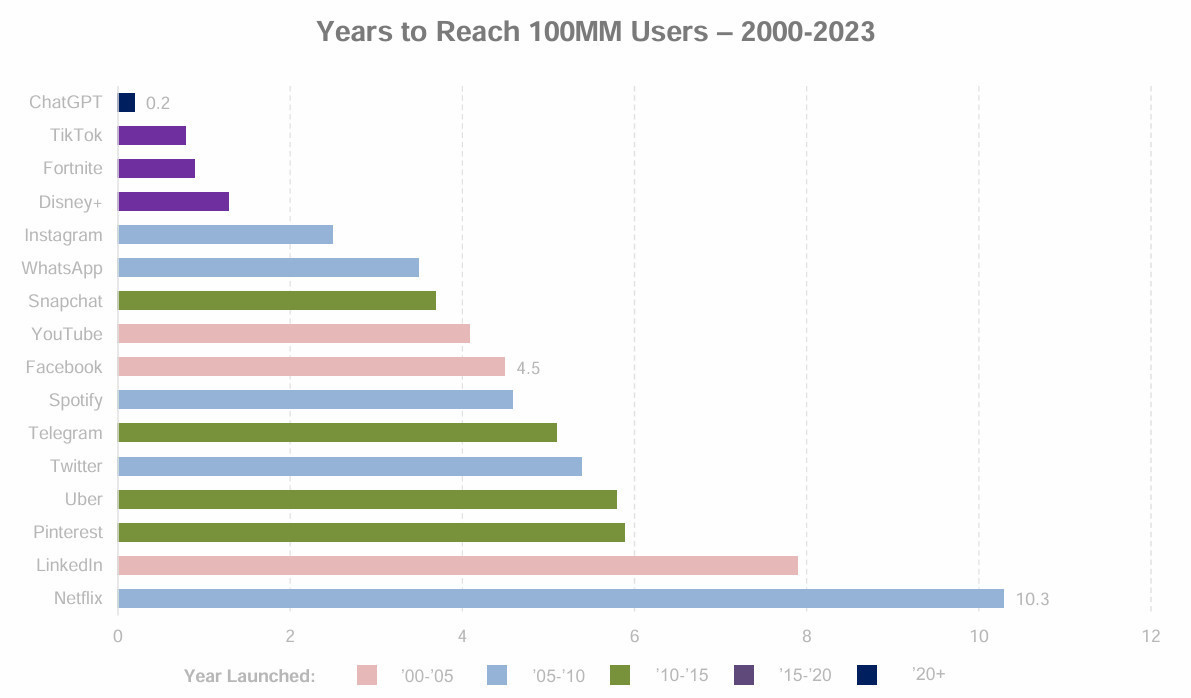

AI的用戶採用速度堪稱技術史上的一大奇蹟。以OpenAI的ChatGPT為代表的生成式AI工具,在短短數月內便贏得了數億用戶,其普及速度遠超歷史上任何消費級應用程式 (TikTok, Instagram 等)。快速普及的原因在於AI工具的易用性和多功能性:從撰寫電子郵件到生成程式碼,從輔助學術研究到提供個性化學習體驗,再到支援零售投資決策,AI正在成為消費者日常生活的得力助手。特別在金融科技和零售投資領域,AI工具的使用率迅速攀升,不僅提升了決策效率,也顯示出AI在改變消費者行為模式方面的巨大潛力。

🔼上圖中顯示 Chatgpt 從2022 發布到 2025年4月期間的用戶增長以及到達一億用戶只花了短短兩個多月

在企業層面,AI 的採用同樣呈現爆炸式增長,並被視為重塑各行各業競爭格局的核心驅動力。傳統企業開始將 AI 視為核心競爭力,特別是在零售、醫療、法律和教育等領域。企業採用 AI 的方式多樣,從內部流程自動化、供應鏈優化,到客戶服務智慧化、產品開發加速。例如,醫療機構利用 AI 進行精準診斷、輔助手術決策和藥物研發,顯著縮短了研發週期並提升了治療效果。法律行業則通過 AI 分析海量法律文檔、合同審閱和案例預測,大幅提升了工作效率並降低了錯誤率。教育和政府部門也不甘落後,AI 在教育中的應用(如個性化學習路徑、智能輔導)和政府中的應用(如公共服務優化、政策分析)正在改變這些領域的運作方式。企業級軟體供應商如Salesforce、SAP等,亦紛紛將AI能力內建於其核心產品,為客戶提供更智慧化的解決方案,加速了 AI 在各產業的滲透。

然而,AI 的快速採用也帶來了多重挑戰。企業需要投入大量資源重新培訓員工,使其適應 AI 工具並發展與 AI 協同工作的能力,這不僅包括技術技能,也包括批判性思維和問題解決能力。同時,數據安全、隱私保護和 AI 倫理成為企業必須面對的關鍵議題,確保 AI 系統的透明度、公平性和可解釋性至關重要。此外,AI 的廣泛應用可能導致工作流程的重新建構,甚至引發部分崗位的替代,這要求企業在技術採用和人力資源管理之間找到平衡,並思考如何透過 AI 賦能員工,而非單純取代他們。對於消費者而言,AI 工具的普及雖然提高了便利性,但也引發了對數據濫用、隱私泄露和「深度偽造」(Deepfake)等新興風險的擔憂。未來,隨著 AI 進一步滲透到日常生活中,企業、政府和學術界需要共同努力,制定清晰的倫理規範、法律框架和行業標準,以確保技術的公平、安全和負責任使用。

資本支出與基礎設施:AI 時代的資源競賽與能源挑戰

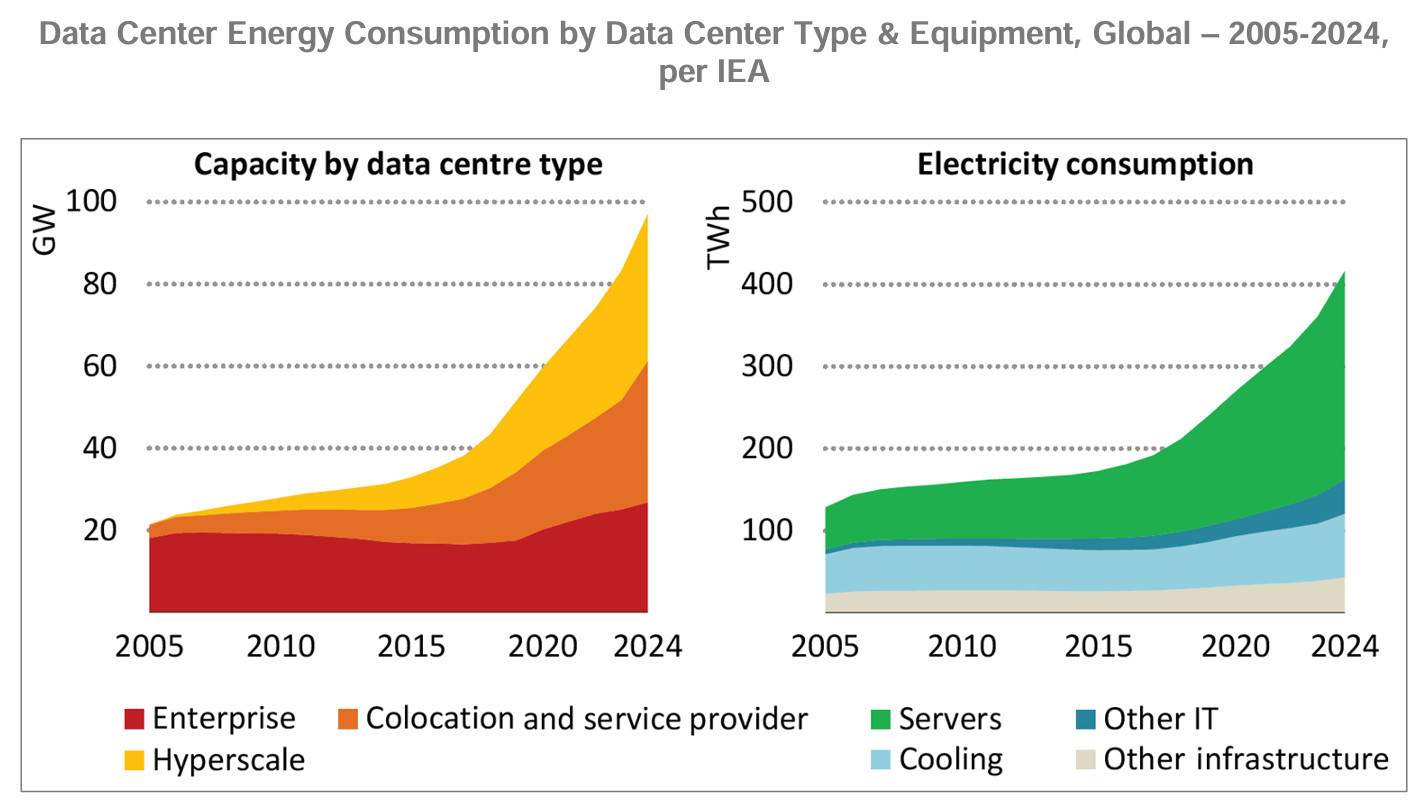

AI 的快速發展離不開巨額資本支出的支撐,這場資源競賽正以前所未有的規模展開。全球大型科技公司,如Amazon、Microsoft、Google和Meta等,正在大規模投資數據中心、雲端運算基礎設施和高效能硬體,以滿足 AI 模型訓練和推理的呈指數級增長的計算需求。根據外媒報導,這些科技巨頭在2024年的總資本支出預計將超過2000億美元,其中很大一部分將用於 AI 相關的基礎設施建設,並且這一投資趨勢預計在2025年仍將加速,毫無「踩煞車的理由」(參考國家實驗研究院科技產業資訊室的「策略評析:由於 AI 趨勢,大型科技公司於2024年資本支出達2000億美元,2025年仍加速投資 AI,沒有踩煞車的理由」)。這些數據中心不僅是 AI 技術的核心支柱,更是能源消耗的「巨獸」。報告顯示,AI 數據中心的電力需求正在快速增長,對全球能源供應和永續發展性提出了嚴峻挑戰,尤其是在能源供應緊張的地區,可能導致電網負荷增加,甚至影響能源穩定性。

以NVIDIA為例,其GPU作為AI訓練和推理的核心晶片,性能的顯著提升為 AI 模型的訓練提供了強大支持,但也推高了硬體成本。一張H100晶片的價格可能高達數萬美元,而訓練一個先進的 AI 模型可能需要數千甚至數萬張此類晶片。同時,AI數據中心的建設速度正在加快,例如xAI的Colossus項目展示了如何在短時間內建置高效能數據中心,以滿足大規模 AI 運算的需求。然而,這種快速擴張也帶來了環境壓力。AI 數據中心巨大的能源消耗,使得尋找更清潔、更可持續的能源解決方案變得刻不容緩。未來,解決這一問題的關鍵在於開發更節能的硬體架構、優化 AI 算法以降低計算複雜度,以及大規模採用可再生能源,例如太陽能、風能和核能,並探索新的散熱技術以提升能源效率。

🔼NVIDIA GPU 算力(以 FLOP/s 為單位) 在 2019 年第一季到 2024 年第四季之間的全球增長情況。整體 GPU 計算能力的年增率約為 130%

🔼來自 IEA(國際能源總署),呈現的是全球數據中心在 2005 到 2024 年之間的容量與耗電量變化,在 19 年內(2005–2024),全球數據中心的耗電量 增加了超過 3 倍。

對於中小型企業而言,巨額資本支出可能成為進入 AI 市場的巨大門檻。然而,雲端運算的普及正在改變這一局面。通過租用大型科技公司的雲端服務(如AWS、Azure、GCP),中小企業能夠以較低成本獲得 AI 能力,無需前期投入巨額硬體成本,促進了 AI 技術的民用化和普遍性。然而,這也意味著大型科技公司在 AI 基礎設施領域的壟斷地位可能進一步強化,形成新的技術寡頭。未來,政策制定者需要關注如何在技術普及和市場競爭之間找到平衡,鼓勵多元化發展,同時確保能源供應的韌性和可持續性,避免因 AI 發展 而加劇能源危機或環境負擔。

商業化與貨幣化:機遇、挑戰與變革中的商業模式

AI 的商業化潛力無疑是巨大的,但實現盈利的道路充滿挑戰,其商業模式正處於不斷演進的過程中。報告顯示,AI 相關的收入增長迅速,尤其是在晶片製造、雲端運算和專用軟體領域。NVIDIA作為 AI 晶片供應商的強勢表現、Microsoft和Google在 AI 雲服務收入上的飛速增長,以及新興 AI 公司的快速成長都證明了這一點。然而,高昂的計算成本、龐大的基礎設施投資以及激烈的市場競爭使得許多 AI 公司仍處於虧損狀態,特別是那些投入巨資研發和訓練大型基礎模型的公司。例如,訓練一個最先進的大型語言模型的成本可能是天文數字,這使得新興公司在資金壓力下面臨嚴峻的生存挑戰,需要持續的融資才能維持營運。

AI 的商業化模式正在多樣化,不再局限於單一的收入來源。一方面,大型科技公司通過雲端服務(AI即服務,AI-as-a-Service)提供 AI 能力,實現規模化收入,例如提供模型API接口、MaaS(Model-as-a-Service)平台和 AI 開發工具。這種模式降低了 AI 應用的門檻,加速了技術的普及。另一方面,新興公司專注於垂直領域的專用 AI 解決方案,例如在醫療診斷、法律文檔分析、智慧製造和客戶服務自動化等領域提供高度客製化的 AI 產品和服務。這些專用應用不僅滿足了特定行業的需求,還通過差異化競爭避開了與科技巨頭的正面衝突,建立起獨特的競爭優勢。此外,開源模型的崛起正在改變商業化格局。開源模型以低成本甚至免費的形式提供高性能 AI 能力,這雖然促進了技術普及和創新,但也可能壓縮閉源模型的利潤空間,迫使後者在性能、功能或生態系統上尋求更獨特的價值主張。

未來,AI 的商業化將需要解決成本與效率的矛盾。硬體效率的提升和算法的優化可能降低訓練和推理成本,從而改善 AI 服務的單位經濟效益。同時,訂閱模式、API服務和基於使用的計費模式的普及將為企業提供穩定的收入來源。企業還需要探索新的貨幣化方式,例如基於 AI 代理的自動化服務、基於數據洞察的增值服務,或是將 AI 深度融入既有產品,提升產品的溢價能力。然而,隨著競爭加劇,特別是來自開源模型和國際競爭者的壓力,企業必須在技術創新、商業模式創新和市場定位之間找到平衡,才能在這場 AI 浪潮中實現可持續的商業成功。

全球競爭與地緣政治:AI 的新戰場與技術主權博弈

AI 的發展不僅是技術競賽,更是全球範圍內的地緣政治角力場。美國目前在 AI 領域占據領先地位,憑藉其強大的科技生態系統、領先的模型(如OpenAI的GPT系列、Google的Gemini、Anthropic的Claude)和完善的基礎設施(如NVIDIA的GPU和AWS、Azure、GCP的雲服務)。美國的開放創新環境、充沛的資本和頂尖的人才儲備,使其在AI基礎研究和尖端模型開發方面保持領先優勢。然而,中國的 AI 發展速度正在迅速追趕,其戰略部署和執行力令人矚目。中國企業如DeepSeek和Alibaba(通過通義千問)等,推出了性能與美國模型接近的大型語言模型,並在工業機器人、智慧製造和智慧城市等實體應用領域展現出強勁實力,部分領域甚至領先全球。此外,中國消費者對本地 AI 平台的使用率快速上升,這顯示出其在本地化策略上的成功和龐大的國內市場支撐。

開源模型的崛起進一步改變了競爭格局。開源模型的性能正在快速接近甚至超越部分閉源模型,且其低成本特性和開放性吸引了大量開發者和研究人員,促進了全球範圍內的創新協作。這不僅有助於技術普及,也削弱了閉源模型在商業上的獨佔優勢,使得 AI 技術的發展不再完全被少數科技巨頭或國家所壟斷。同時,中國在開源領域的積極參與,例如發布開源大型模型和建立開源社區,可能進一步提升其在全球 AI 生態系統中的影響力。報告還指出,中國在 AI 響應速度上比1990年代的互聯網時代更快,這顯示出其在地緣政治競爭中的堅決決心和國家級戰略投入。

AI 的全球競爭正在引發技術主權的討論。各國政府越來越重視本地 AI 生態系統的建設,以減少對外國技術的依賴,並確保關鍵技術的自主可控。這可能導致技術標準和市場的碎片化,對跨國企業的全球化運營構成挑戰。例如,數據本地化、算法審查和技術出口管制等政策,都將影響 AI 技術的全球流動和合作。美中兩國在半導體供應鏈、AI 晶片技術和關鍵數據流方面的摩擦,更是這場地緣政治博弈的縮影。未來,AI 的發展需要在創新、競爭和監管之間找到平衡。對於企業而言,適應不同國家的監管環境和市場需求將是關鍵;對於政府而言,制定促進創新同時保護國家安全和社會穩定的政策將至關重要,這不僅需要單邊行動,更需要多邊對話與國際合作來共同應對 AI 發展帶來的全球性挑戰。

實體世界的 AI 應用:從虛擬到現實的跨越與產業革新

AI 正在從純粹的數位世界走向實體世界,這場跨越不僅改變了虛擬經濟的運作模式,更深刻地影響著交通、國防、農業、製造、醫療等傳統行業的面貌。在交通領域,自動駕駛汽車的進展尤為顯著。例如,Waymo的自動駕駛計程車服務已在多個城市實現了商業化應用,這不僅提高了交通效率,更透過減少人為失誤而顯著降低了事故率。Tesla的FSD(全自動駕駛)系統也在不斷迭代,儘管仍存在挑戰,但其在全球範圍內的數據積累和算法優化,正推動自動駕駛技術逐步走向成熟。在國防領域,AI 被廣泛應用於無人機系統、智能監控、戰場情報分析和預測性維護,極大地提升了軍事行動的精準性、效率和安全性,從而改變了現代戰爭的形態。

農業領域則通過 AI 實現了智能化種植和牧場管理,例如精準農業技術的應用。智慧農業系統利用AI 分析土壤數據、氣候模式和作物生長情況,提供精準的灌溉、施肥和病蟲害防治建議,從而優化資源利用、提高產量。John Deere等農業機械巨頭推出的 AI 自動駕駛拖拉機和「See & Spray」精準噴灑系統,利用視覺識別技術區分作物和雜草,實現了農藥的精準投放,不僅節約了成本,也減少了環境污染。此外,AI 在智慧城市、工業自動化和能源管理等領域也發揮著關鍵作用,例如通過 AI I優化城市交通信號、提升工廠生產效率、預測能源需求和管理電網穩定性。

這些實體應用顯示了 AI 從數據處理、模式識別到物理操作的跨越,是 AI 技術真正落地並創造巨大社會經濟價值的重要體現。然而,實體世界的AI應用也面臨嚴峻挑戰。例如,自動駕駛技術需要應對極端天氣、複雜路況、突發事件等不可預測的環境因素,同時還需解決法律責任、倫理道德和公眾接受度等問題。農業 AI 的普及則受到初期投資成本高昂、技術門檻、以及農村地區數位基礎設施不足的限制。未來,隨著感測器技術的進步(如更高精度的雷達、光達)、5G網絡的低延遲和大帶寬特性、以及邊緣計算(Edge Computing)的發展,AI 在實體世界的應用將更加廣泛和深入。企業需要投資於跨學科的技術整合,例如AI與機器人技術、物聯網(IoT)和先進材料的結合,同時與政府合作解決監管框架、倫理標準和基礎設施建設等問題,確保 AI 技術在實體世界中的安全、可靠和負責任部署。

工作與就業的變革:AI 時代的勞動新格局與人機協作

AI 正在以前所未有的速度重塑工作方式,對全球勞動生產力和就業結構產生深遠影響。企業通過AI 實現流程自動化、提升決策效率和加速創新,從而顯著提高了整體生產力。例如,AI 在客戶服務中的應用減少了人工處理時間,透過智能聊天機器人提供24/7服務,釋放了大量客服人員去處理更複雜的問題。在軟體開發領域,AI 輔助編程工具(如GitHub Copilot)能夠自動生成程式碼、檢測錯誤,加速了開發週期並提高了程式碼品質。麥肯錫全球研究院的報告指出,AI 和自動化可能在未來十年內自動化全球一半以上的工作活動,這將帶來巨大的生產力提升(參考 McKinsey Global Institute 的「Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation」)。

然而,這種生產力提升也帶來了就業結構的深刻變化。一些重複性、規則性強的工作,如數據錄入、客戶服務、簡單的會計和製造業的裝配線工作,正逐漸被 AI 和機器人取代,導致對低技能勞動力的需求減少。例如,高盛(Goldman Sachs)的一份報告預測,生成式 AI 可能導致全球3億份全職工作面臨自動化風險,對勞動市場造成「顯著干擾」(參考 The Guardian 的「Generative AI could replace 300m jobs, says Goldman Sachs」)。同時,AI相關的技術崗位需求卻呈現爆炸式增長,例如數據科學家、機器學習工程師、AI 倫理學家、提示工程師(Prompt Engineer)和AI產品經理等新興職位。這些職位要求具備跨學科知識,能夠理解 AI 技術原理、掌握數據分析工具,並將 AI 應用於實際業務場景。

對於員工而言,AI 時代要求快速適應新技術並不斷學習新技能。企業需要投入巨資於員工再培訓計劃,幫助他們掌握 AI 工具的使用、發展與 AI 協同工作的能力,並轉向更具創造性、策略性和人際互動性的工作。這不僅包括技術技能的提升,也包括「軟技能」的培養,如批判性思維、複雜問題解決、創新能力和情感智能。對於政策制定者而言,確保勞動市場的公平轉型是關鍵,這可能包括提供教育補貼、職業培訓、失業救濟制度的調整以及建立更健全的社會安全網,以緩衝 AI 帶來的短期衝擊。長期來看,AI 可能創造更多高技能、高價值的崗位,並提升整體社會福利,但短期內的就業波動和不平等加劇的風險不容忽視。如何在技術進步和社會穩定之間找到平衡,實現人與 AI 的共生共榮,將是 AI 時代的核心議題。

AI 未來的機遇與挑戰並存

人工智能正以前所未有的速度重塑科技、經濟與社會。從底層算力的突破、多模態模型的演進,到各行各業的應用普及與資本湧入,AI 已成為驅動時代轉變的核心力量。這帶來了豐富的創新機會,也伴隨諸多挑戰。

未來,AI 將持續快速發展,AGI(通用人工智能)趨勢逐漸明顯,使其能處理更複雜多樣的任務,推動科學、醫療與生活品質提升。然而,訓練與運營成本高昂、能源需求劇增,以及可持續發展壓力仍是長期課題。開源與閉源競爭亦將加劇,促使企業不斷創新商業模式與產品價值。

在全球層面,AI 將成為地緣政治博弈的焦點。各國將圍繞技術主權、數據安全與標準制定展開競爭,導致技術生態可能趨於碎片化。同時,AI 對勞動市場的衝擊持續擴大,亟需職場轉型與技能升級。倫理、隱私、偏見與治理問題也日益凸顯,需全球協力建立規範與法規。

AI 的未來成敗,關鍵在於我們是否能負責任地引導其發展。企業應兼顧創新與成本控制,並將倫理納入設計流程;政府需制定平衡創新與保障的政策,協助職場轉型;個人則應主動學習 AI 時代所需能力,強化與 AI 的協作與思辨。唯有透過多方協作與積極應對,我們才能真正釋放 AI 的潛力,打造更智慧、高效且永續的未來。